「四つの風」

2014-07-26 16:11:48 (9 years ago)

砂澤ビッキという彫刻家をご存知でしょうか?

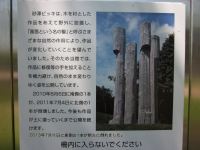

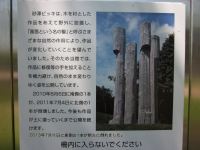

札幌芸術の森野外美術館に彼の代表作のひとつである「四つの風」という作品があります。高さ5.4メートル、直径90cmの赤エゾ松の4本の柱で構成された大きな作品です。〈木〉の作品であり、野外に置かれているので、当然のことながら、年月と共に風化していきます。砂澤ビッキは他の素材に置き換えることは全く考えず、〈木〉にこだわりました。設置された後は「風雪という名の鑿」が作品を刻み続けるだろうと言ったそうです。それを望むと。実際キツツキが巣を作り、雛が巣立ったこともあったそうです。キノコが生えたり、部分的に崩れ落ちてきたりするようになり、設置から15年後の2001年に、作品の今後を考えるシンポジウムが開かれました。

ちょうど、丑久保健一が「ニレのこ-だ-ま」を板室温泉で現地制作した年でした。

翌年、丑久保健一が亡くなった後、そのシンポジウムを伝える「北海道新聞」の記事をネットで見つけました。「このまま朽ちさせるか、補修か」という見出しのシンポジウムを要約した記事でした。美術評論家、美術館学芸員、研究者、木材保存師、交流のあった作家、一般市民が様々な意見を出し合いましたが、結論は出ず、問題提起のまま終わったようでした。

それからずっと「ニレのこ-だ-ま」や「庭に置かれたボール(還っていくボール)」とつながって意識の片隅にビッキの「四つの風」が住んでいます。

今年、ネットで再び「北海道新聞」の記事(2010.8.7)を引用しているブログに行き当たりました。「四つの風」の4本のうちの1本が倒れたというものでした。更に辿ると、翌年もう一本倒れた、とのこと。

半分倒れてしまった、まだ柱が立っているうちに見に行かねば、ずっと行きたいと考えながら行けずにいたのですが、この時すぐに行くことを決めました。自宅ギャラリー春季展の最中でしたので、終わった翌々日の切符を予約しました。

札幌芸術の森野外美術館の開館時間と共に入館し、真っ先に「四つの風」に向かいました。そして唖然としました。2本立っていると思っていたのに、そこには1本しか立っていませんでした。

家にあるビッキの作品集の写真と同じ、眩しい青空に向かって立つ1本の柱と、その周囲に倒れたままに有る柱。あるものは粉々になり、ある部分はまだ柱のかたちで他の部分にもたれかかっています。木が自然のものであり、自然に還っていくものであることが生々しく伝わってきます。赤エゾ松の表面は白茶け、中は年輪に沿って細かく崩れている赤茶色の片、片、片...。よく見ると、表面は銀鼠色の光沢を帯びて艶があります。ビッキは「風雪という名の鑿」と言ったけれど、更に鑢(サンドペーパー)をかけたようにほんのわずかのおうとつになったビッキの鑿跡が残っていました。それはそれは繊細で美しいものでした。作品の案内板に、このまま作品が自然に還るまでここに展示し続けます、とありました。木の作品を野外に置き、作品が朽ちてゆく=自然に還ってゆく、ということがどういうことなのかを考え感じさせる作品。4本の立っていた柱が皆倒れ、粉々になり、土と混じり、土になり、「作品」のかたちが無くなっても、「四つの風」はここに有り続けることでしょう。

「庭に置かれたボール(還っていくボール)」の向こうに「ニレのこ-だ-ま」に通じる道が伸びていて、その先に「四つの風」がみえますでしょうか。

作品を渡ってくる風を一瞬でも感じていただけたら、とブログを続けていきます。

札幌芸術の森野外美術館に彼の代表作のひとつである「四つの風」という作品があります。高さ5.4メートル、直径90cmの赤エゾ松の4本の柱で構成された大きな作品です。〈木〉の作品であり、野外に置かれているので、当然のことながら、年月と共に風化していきます。砂澤ビッキは他の素材に置き換えることは全く考えず、〈木〉にこだわりました。設置された後は「風雪という名の鑿」が作品を刻み続けるだろうと言ったそうです。それを望むと。実際キツツキが巣を作り、雛が巣立ったこともあったそうです。キノコが生えたり、部分的に崩れ落ちてきたりするようになり、設置から15年後の2001年に、作品の今後を考えるシンポジウムが開かれました。

ちょうど、丑久保健一が「ニレのこ-だ-ま」を板室温泉で現地制作した年でした。

翌年、丑久保健一が亡くなった後、そのシンポジウムを伝える「北海道新聞」の記事をネットで見つけました。「このまま朽ちさせるか、補修か」という見出しのシンポジウムを要約した記事でした。美術評論家、美術館学芸員、研究者、木材保存師、交流のあった作家、一般市民が様々な意見を出し合いましたが、結論は出ず、問題提起のまま終わったようでした。

それからずっと「ニレのこ-だ-ま」や「庭に置かれたボール(還っていくボール)」とつながって意識の片隅にビッキの「四つの風」が住んでいます。

今年、ネットで再び「北海道新聞」の記事(2010.8.7)を引用しているブログに行き当たりました。「四つの風」の4本のうちの1本が倒れたというものでした。更に辿ると、翌年もう一本倒れた、とのこと。

半分倒れてしまった、まだ柱が立っているうちに見に行かねば、ずっと行きたいと考えながら行けずにいたのですが、この時すぐに行くことを決めました。自宅ギャラリー春季展の最中でしたので、終わった翌々日の切符を予約しました。

札幌芸術の森野外美術館の開館時間と共に入館し、真っ先に「四つの風」に向かいました。そして唖然としました。2本立っていると思っていたのに、そこには1本しか立っていませんでした。

家にあるビッキの作品集の写真と同じ、眩しい青空に向かって立つ1本の柱と、その周囲に倒れたままに有る柱。あるものは粉々になり、ある部分はまだ柱のかたちで他の部分にもたれかかっています。木が自然のものであり、自然に還っていくものであることが生々しく伝わってきます。赤エゾ松の表面は白茶け、中は年輪に沿って細かく崩れている赤茶色の片、片、片...。よく見ると、表面は銀鼠色の光沢を帯びて艶があります。ビッキは「風雪という名の鑿」と言ったけれど、更に鑢(サンドペーパー)をかけたようにほんのわずかのおうとつになったビッキの鑿跡が残っていました。それはそれは繊細で美しいものでした。作品の案内板に、このまま作品が自然に還るまでここに展示し続けます、とありました。木の作品を野外に置き、作品が朽ちてゆく=自然に還ってゆく、ということがどういうことなのかを考え感じさせる作品。4本の立っていた柱が皆倒れ、粉々になり、土と混じり、土になり、「作品」のかたちが無くなっても、「四つの風」はここに有り続けることでしょう。

「庭に置かれたボール(還っていくボール)」の向こうに「ニレのこ-だ-ま」に通じる道が伸びていて、その先に「四つの風」がみえますでしょうか。

作品を渡ってくる風を一瞬でも感じていただけたら、とブログを続けていきます。